Durante siglos, escribir una carta no fue solo una forma de comunicarse, sino una manera de pensar en voz alta, de ordenar emociones y de construir relaciones a través del tiempo. La obra y la vida de Jane Austen permiten entender hasta qué punto la correspondencia fue un espacio creativo y social que hoy resulta difícil de imaginar, en un contexto europeo donde el correo tradicional ha comenzado a desaparecer de forma progresiva.

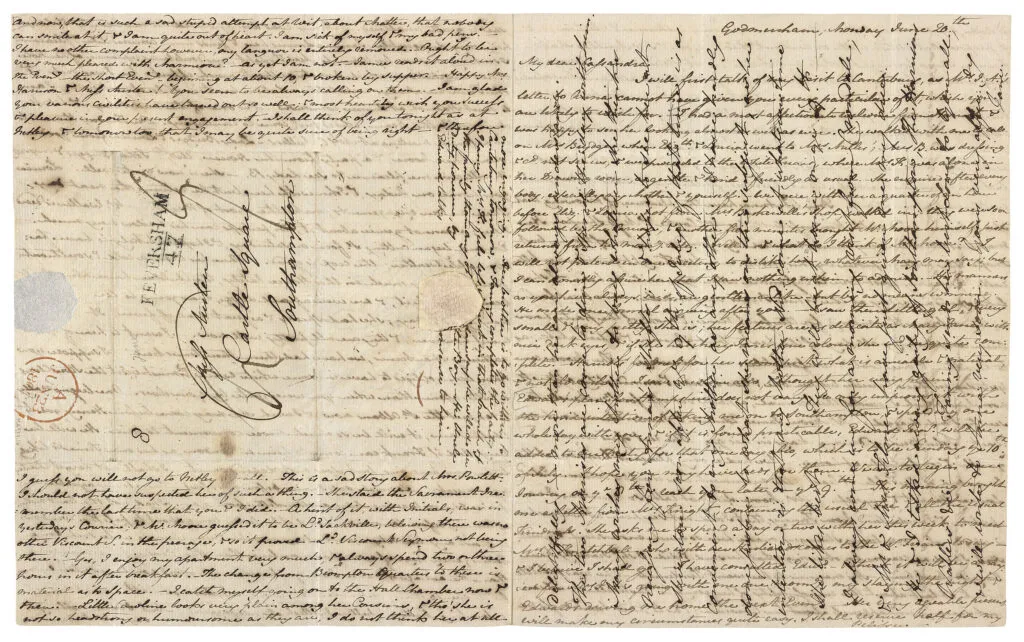

Jane Austen escribió cientos de cartas a lo largo de su vida, muchas de ellas dirigidas a su hermana Cassandra, con quien mantuvo una relación intelectual y emocional constante. Estas cartas no eran simples intercambios informativos. En ellas Austen reflexionaba sobre la vida social, describía a las personas de su entorno con una ironía que después aparecería en sus novelas y registraba detalles domésticos que, lejos de ser triviales, funcionaban como observatorio del comportamiento social. La correspondencia era, en cierto modo, un espacio de ensayo literario y también un territorio de libertad donde podía expresar opiniones con mayor espontaneidad que en sus textos publicados.

En el mundo en el que vivió Austen, la carta tenía un valor temporal que hoy resulta casi extraño. Escribir implicaba aceptar la espera. La distancia entre el momento de redactar y el momento de recibir obligaba a formular pensamientos más elaborados, a describir situaciones con mayor detalle y a confiar en la memoria y en la palabra escrita como herramientas para sostener vínculos personales. Muchas de las escenas sociales que aparecen en sus novelas reflejan esa importancia de la correspondencia, ya que los malentendidos, las confesiones o los cambios de relación suelen llegar a través de cartas que alteran el rumbo de la historia.

La cultura epistolar formaba parte esencial de la vida social en la Inglaterra de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. La carta permitía mantener contacto entre familiares, negociar matrimonios, transmitir noticias económicas y preservar amistades a larga distancia. En ese contexto, escribir bien no era solo una habilidad literaria, sino una competencia social. Austen dominaba esa forma de escritura con una naturalidad que revela hasta qué punto la carta era un género cotidiano.

Sin embargo, dos siglos después, Europa vive un momento de transformación radical en este ámbito. En los últimos años, el descenso del correo postal ha sido constante y está ampliamente documentado. La Comisión Europea, al evaluar la evolución del sector postal, señala que el volumen de cartas en los países miembros ha disminuido una media aproximada del 4,9 % anual desde 2008, una caída que se considera estructural y que afecta directamente a la viabilidad del servicio universal de correo. A esta tendencia se suma el análisis del International Post Corporation, que estima que el volumen del correo tradicional en Europa se ha reducido cerca de un 30 % en los últimos seis años, con previsiones de que continúe descendiendo mientras los operadores postales concentran sus esfuerzos en la paquetería y los servicios logísticos vinculados al comercio electrónico.

El caso de Dinamarca se ha convertido en uno de los ejemplos más representativos de este cambio. El operador postal PostNord anunció que el país dejó de repartir cartas de forma regular a finales de 2025, tras registrar una caída superior al 90 % en el volumen de correspondencia desde el año 2000. Este descenso está directamente relacionado con la digitalización de la comunicación institucional y administrativa, que ha sustituido progresivamente el intercambio de cartas físicas por plataformas electrónicas obligatorias para gran parte de la población. La tendencia no es exclusiva de ese país. Informes regulatorios europeos muestran que el descenso del correo se repite en prácticamente todos los estados miembros, con reducciones sostenidas durante la última década, como ocurre en Alemania, donde el volumen de cartas direccionadas cayó alrededor de un 30 % entre 2014 y 2022.

Este cambio no solo afecta a una infraestructura logística, sino también a una forma concreta de relacionarse con el lenguaje y con el tiempo. La comunicación digital favorece la inmediatez, pero también reduce el espacio para la elaboración narrativa que caracterizaba la correspondencia tradicional. Las cartas exigían describir contextos y reconstruir conversaciones y acontecimientos que habían ocurrido días o semanas antes. Ese ejercicio implicaba una observación detenida de la realidad y una conciencia muy clara del interlocutor.

Leer hoy las cartas de Jane Austen, al igual que la de muchas otras autoras, permite comprender de la comunicación tradicional. En ellas se alternan comentarios domésticos, retratos sociales, referencias literarias y observaciones personales que, juntas, construyen una imagen realista de su mundo. La autora no separaba la escritura creativa de la escritura privada. Ambas formaban parte del mismo proceso de atención hacia las personas y hacia los pequeños gestos cotidianos.

La desaparición progresiva del correo postal plantea una pregunta cultural más amplia: qué ocurre cuando desaparecen los formatos que obligaban a escribir con lentitud y con una intención más reflexiva. La correspondencia no solo transmitía información, también conservaba memoria. Las cartas podían releerse, archivarse y circular entre generaciones, convirtiéndose en documentos históricos y literarios que hoy permiten reconstruir la vida de autores como Austen con una precisión difícil de encontrar en otras fuentes.

La figura de Jane Austen, observada desde su correspondencia, recuerda que la escritura no siempre nació con vocación pública. Muchas veces surgía de la necesidad de mantener una conversación privada que, con el paso del tiempo, terminaba adquiriendo valor cultural. En una época dominada por la comunicación instantánea, volver a esas cartas no implica nostalgia tecnológica, sino la posibilidad de repensar la relación entre escritura, memoria y tiempo compartido.