Ha muerto Robert Duvall. La noticia, seca en su formulación, no alcanza a nombrar lo que verdaderamente se extingue y lo que, al mismo tiempo, permanece. Porque hay vidas que no se miden por la duración sino por la vibración que dejan suspendida en el aire. Y Duvall fue eso: una vibración baja, constante, como el pulso del mar cuando nadie lo mira y, sin embargo, modela la costa.

Más de siete décadas ante la cámara, más de cien películas, y sin embargo su presencia nunca se volvió rutinaria. Cada aparición era una variación distinta de la condición humana. Desde aquel joven tímido y casi espectral que fue Boo Radley en Matar a un ruiseñor —una figura que parecía hecha de sombra y compasión— hasta el abogado leal y contenido de El padrino, Duvall modeló personajes que habitaban los márgenes del poder o su centro más helado, pero siempre con una vibración íntima que los salvaba del estereotipo.

Pensar en él es pensar en la gravedad. En la gravedad moral que sostuvo a Tom Hagen en El padrino y en El padrino II. No era el patriarca, no era el heredero impetuoso; era la inteligencia que calculaba, el oído que escuchaba antes de hablar, la mente que traducía la violencia en procedimiento. Y, sin embargo —qué extraño— en ese abogado adoptado, en ese hijo sin sangre, había una melancolía callada, una conciencia de extranjería que Duvall dejaba asomar apenas en el temblor mínimo de la mirada.

Tom Hagen se sentaba a la mesa del poder como quien ocupa una silla prestada. Pertenecía y no pertenecía. Era la razón dentro del torbellino, el intérprete de códigos antiguos que exigían lealtad absoluta y, a cambio, ofrecían una forma de pertenencia casi sagrada. Duvall comprendió que el verdadero drama del consiliere no estaba en lo que hacía, sino en lo que callaba. Cada silencio era una renuncia; cada consejo, una carga añadida. Su voz no necesitaba elevarse: bastaba su serenidad para que la escena encontrara eje. Allí, en esa contención, el actor reveló una de las lecciones más sutiles del cine moderno: que el poder auténtico no grita, persuade.

Y luego —como si el mismo intérprete quisiera demostrar la amplitud de su registro— llegó la expansión solar y delirante del teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now. Si Hagen era la sombra que piensa, Kilgore era la luz que arde sin preguntarse por las consecuencias. Aparece en medio del fragor de la guerra como un hombre convencido de la lógica de su mundo, un mundo donde los helicópteros trazan arabescos en el cielo y la devastación adquiere la forma de un espectáculo.

“I love the smell of napalm in the morning”. La frase flota todavía en el aire cultural como un perfume indeleble, dulce y atroz. Duvall la pronunció sin guiño, sin distancia irónica. Y ahí residió su fuerza: no caricaturizó al militar, no lo redujo a monstruo. Lo dotó de una fe casi inocente, de una coherencia interna que vuelve más inquietante su entusiasmo. Kilgore contempla la guerra con una especie de fervor estético; la ordena, la dirige, la convierte en coreografía. Bajo su sombrero y su sonrisa franca late la convicción de quien no duda. Y es precisamente esa ausencia de duda la que hiela.

Qué delicado equilibrio sostuvo Duvall en ese personaje: lo suficientemente carismático para seducir, lo suficientemente perturbador para inquietar. No lo juzga; lo encarna. Y al encarnarlo con tal naturalidad, obliga al espectador a mirar de frente la lógica de la guerra, esa maquinaria que transforma la destrucción en rutina, la muerte en paisaje.

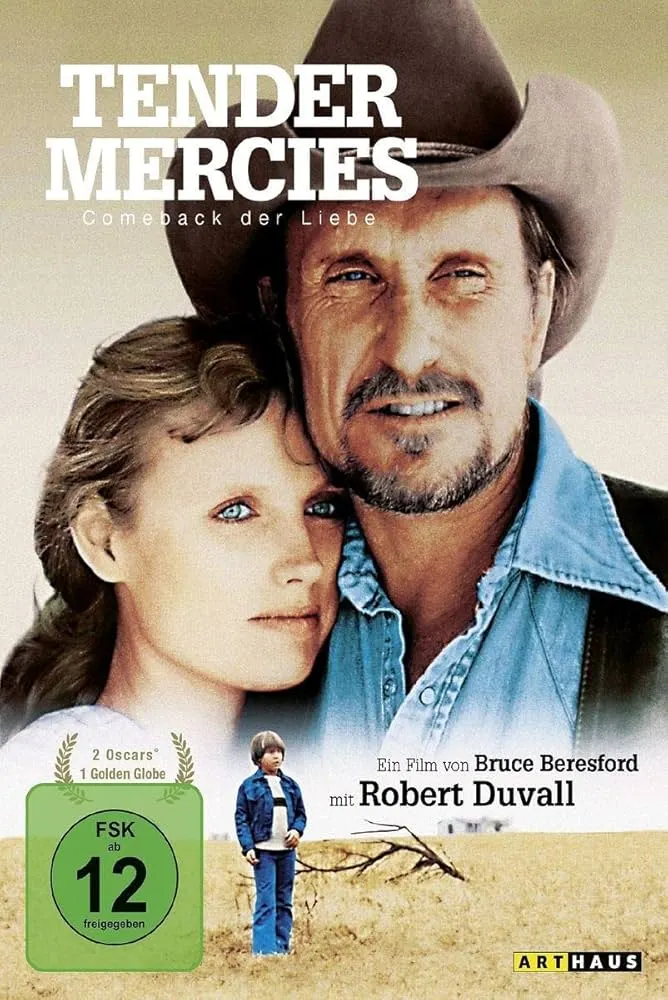

Entre el consejero que mide las palabras y el coronel que celebra la destrucción se despliega el arco de una carrera extraordinaria. Más de cien películas, siete nominaciones al Oscar, una estatuilla por Gracias y favores.

Esa estatuilla —la única que sostuvo entre las manos, tras varias nominaciones— no fue un gesto de consagración súbita, sino la cristalización tardía de una coherencia. Cuando la Academia lo reconoció por Gracias y favores, premiaba algo más que una interpretación: premiaba una forma de entender el oficio.

En aquella película, dirigida por Bruce Beresford, Duvall encarnó a Mac Sledge, un cantante de country derrotado por el alcohol, por la soberbia y por su propio ego. No era el tipo de personaje que busca simpatía; era un hombre erosionado, áspero, encerrado en la sequedad de los paisajes texanos y en una culpa que no necesitaba proclamarse. Duvall lo interpretó como quien recoge los restos de una vida y los observa en silencio, sin dramatismo excesivo, sin redención espectacular.

Pero los premios, en el caso de Duvall, parecen anotaciones marginales. Lo esencial sucedía en otra parte: en la respiración del personaje, en la densidad invisible que aportaba incluso a las escenas más breves.

Hay en su trabajo una ética del detalle. Un respeto por la complejidad humana que rehúye el juicio fácil. Sus hombres podían ser duros, severos, incluso brutales; pero nunca eran planos. Duvall parecía buscar en cada uno de ellos una grieta por donde asomara la fragilidad. Y cuando la encontraba, la sostenía sin subrayarla, como quien protege una llama del viento.

Su muerte no es un apagón, sino un cambio de luz. Las películas permanecen. Las escenas continúan desplegándose en la oscuridad de las salas y en la intimidad de las pantallas domésticas. Y en cada una de ellas, su figura —serena o exaltada, reflexiva o arrebatada— vuelve a ocupar su lugar con la naturalidad de quien nunca necesitó imponerse.

Quizá esa sea la herencia más perdurable de Robert Duvall: la certeza de que la grandeza puede ser callada. De que el poder auténtico reside en la comprensión y no en el estruendo. De que, aun en medio del napalm y de las conspiraciones familiares, el rostro humano sigue siendo el territorio más vasto y más enigmático.