En la historia de la ciencia moderna, pocas figuras han irradiado tanta humanidad como Jane Goodall, quien ha fallecido recientemente a los 91 años. Su nombre no solo está ligado al estudio de los chimpancés, sino también a una forma de mirar el mundo que devolvió a la ciencia su pulso más elemental: el del respeto. Cuando llegó a las selvas de Gombe, en Tanzania, con apenas una libreta y unos prismáticos, el planeta era otro. Las mujeres no encabezaban expediciones científicas. Y, sin embargo, fue precisamente esa mirada femenina, libre de arrogancia y de jerarquías, la que transformó para siempre nuestra comprensión del reino animal.

Goodall no tenía una formación académica tradicional cuando comenzó su investigación. Era una joven británica que había soñado, desde la infancia, con África. Criada en Bournemouth, en una familia de clase media, creció con la curiosidad de quien observa con detenimiento lo minúsculo: las lombrices, los insectos, las aves que visitaban su jardín. Fue su madre, Vanne, quien alentó esa fascinación temprana, en un tiempo en que a las niñas se les pedía más recato que preguntas. «Si quieres algo con suficiente intensidad, trabaja duro y nunca te rindas», le dijo. Aquella frase se convertiría en su brújula moral.

Su vida cambió radicalmente cuando conoció al paleontólogo Louis Leakey, quien reconoció de inmediato en ella una inteligencia intuitiva, una mezcla de sensibilidad y perseverancia poco común. Leakey la eligió para iniciar una investigación sin precedentes en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, donde observaría el comportamiento de los chimpancés en libertad. Tenía apenas 26 años y ninguna formación académica en etología, lo que provocó escepticismo entre sus colegas. Sin embargo, su metodología —basada en la paciencia, la observación directa y la empatía— transformó la disciplina para siempre.

Leakey no tardó en expandir su visión, enviando a otras dos mujeres a distintos rincones del planeta: Dian Fossey, a Ruanda, para estudiar gorilas, y Biruté Galdikas, a Borneo, para convivir con orangutanes. El trío sería conocido como los ángeles de Leakey. Tres mujeres distintas, unidas por una misma misión: comprender la inteligencia, la emoción y la estructura social de los grandes simios.

Entre ellas nació una amistad compleja, tejida por la admiración mutua y las diferencias de carácter. Goodall, más diplomática y tranquila, hallaba desde el diálogo y la educación como una vía de cambio; Fossey, apasionada y combativa, eligió el enfrentamiento directo contra los cazadores furtivos; y Galdikas, silenciosa y metódica, se internó en los pantanos de Borneo con la paciencia de quien se disuelve en la selva. Jane mantuvo con ambas una correspondencia constante. Se admiraban, se aconsejaban, se sostenían desde la distancia.

Su relación con Biruté Galdikas, en particular, fue duradera y profundamente respetuosa. Ambas compartían una comprensión íntima del vínculo entre la observación científica y el compromiso ético. Jane la consideraba «una hermana espiritual de la selva», y Galdikas, en más de una entrevista, ha dicho que Goodall fue su guía, la persona que le mostró cómo la compasión podía ser también una herramienta científica. Las unía el mismo credo: que para conocer de verdad a los animales había que compartir su mundo, su ritmo, su silencio. Cuando se reencontraban en congresos o foros ambientales, hablaban menos de teoría que de memoria: de cómo los chimpancés o los orangutanes las habían transformado, volviéndolas más humanas.

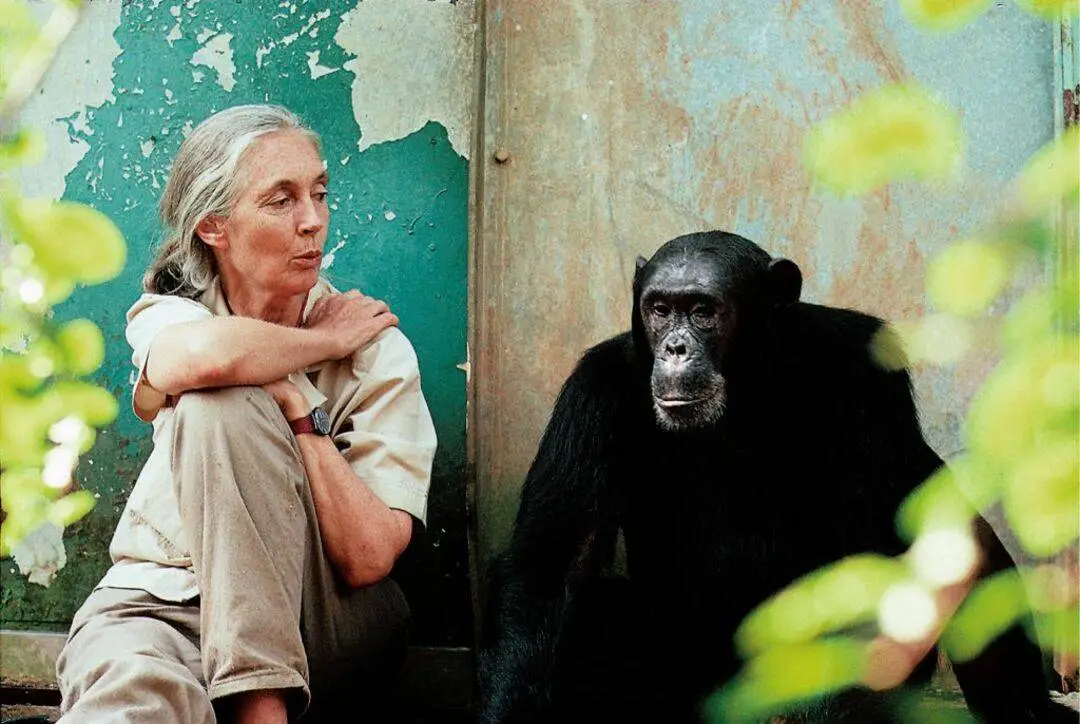

En Gombe, Goodall fue recibida con escepticismo por la comunidad científica. Era mujer, joven, sin doctorado, y se atrevía a afirmar que los chimpancés no eran solo sujetos de estudio, sino individuos con emociones, relaciones y una cultura propia. En 1960, cuando observó por primera vez a un chimpancé llamado David Greybeard fabricar y utilizar herramientas, la frontera entre lo humano y lo animal se desplomó. El hallazgo fue un terremoto intelectual: hasta entonces se creía que la capacidad de crear herramientas definía la humanidad. Jane demostró que no. Pero más allá del impacto científico, su método era revolucionario porque introducía un componente moral. No numeraba a los chimpancés: los nombraba. Les hablaba, los escuchaba, los comprendía.

En esos años, Goodall mantuvo correspondencia constante con Dian Fossey, la zoóloga que estudiaba los gorilas de montaña en Ruanda. Aunque trabajaban a miles de kilómetros de distancia y sus animales eran distintos, compartían algo esencial: la convicción de que la observación debía partir del respeto. Se admiraban mutuamente, aunque sus temperamentos fueran opuestos. Fossey era vehemente, combativa, a veces colérica; Goodall, en cambio, irradiaba una calma inquebrantable. Donde Fossey veía una lucha abierta contra los cazadores furtivos, Jane proponía educación, diplomacia y empatía. Sin embargo, entre ambas hubo una correspondencia intensa, casi fraternal. Cuando Fossey fue asesinada en 1985, Jane lo sintió como una herida personal. «Dian fue más valiente de lo que muchos podrían soportar ser», declaró entonces. Su muerte reforzó en Jane la certeza de que proteger la naturaleza no era una tarea romántica, sino un riesgo real.

Años más tarde, el cine inmortalizaría esa otra parte de la historia en Gorilas en la niebla, la película protagonizada por Sigourney Weaver, que rindió homenaje a Fossey y, de alguna manera, a toda una generación de mujeres que desafiaron el orden establecido. Jane asistió al estreno con discreción, sin ocupar el centro del foco, pero su presencia simbolizaba algo más grande: el triunfo de la compasión sobre el prejuicio.

Mientras tanto, su propia vida continuaba ligada a los bosques y a la defensa de los animales. En 1977 fundó el Instituto Jane Goodall, desde el cual impulsó proyectos de conservación y educación en más de cien países. De allí surgió Roots & Shoots («Raíces y brotes»), su programa más querido, destinado a que los jóvenes aprendieran a cuidar su entorno con pequeñas acciones cotidianas. La idea era sencilla y revolucionaria: el cambio empieza desde abajo, desde las raíces. «Cada persona importa, cada acción cuenta», repetía en sus charlas, convertida ya en una figura global.

Pese a su creciente fama, Goodall conservó una humildad que desconcertaba a los periodistas. En cada entrevista insistía en hablar de los chimpancés antes que de sí misma. Su tono nunca fue dogmático. Podía hablar de ética, de biología o de espiritualidad sin perder la serenidad ni el sentido del humor. Su forma de comunicarse —clara, suave, pero cargada de convicción— la convirtió en una oradora magnética. Incluso en sus últimos años, cuando la fragilidad física comenzaba a notarse, su voz seguía siendo firme, llena de un tipo de autoridad que no nace del poder, sino de la coherencia.

Su vida personal fue tan discreta como apasionante. En 1964 se casó con el fotógrafo holandés Hugo van Lawick, quien trabajaba para National Geographic documentando su trabajo en Gombe. De su unión nació su único hijo, Hugo Eric Louis, conocido cariñosamente como Grub. La pareja se separó en 1974, pero mantuvo una relación amistosa hasta la muerte de él, en 2002. Jane volvió a casarse brevemente con Derek Bryceson, político tanzano y director de parques nacionales, quien falleció poco después, víctima de cáncer. A pesar de las pérdidas, Jane nunca abandonó su vocación. Su vida, marcada por la soledad y la entrega, fue una cadena de renuncias personales en nombre de un compromiso mayor.

A lo largo de su carrera, Goodall recibió innumerables reconocimientos: el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales (hoy Princesa de Asturias), el título de Dama del Imperio Británico y la Medalla Presidencial de la Libertad, entre muchos otros. Sin embargo, ella nunca permitió que las distinciones opacaran la causa. Cuando recibió el premio en Oviedo, en 2021, dedicó su discurso «a los chimpancés que me enseñaron la humildad y el valor de escuchar». La ovación fue larga, pero Jane sonrió apenas, como si toda la gloria del mundo fuera menor que el sonido del bosque al amanecer.

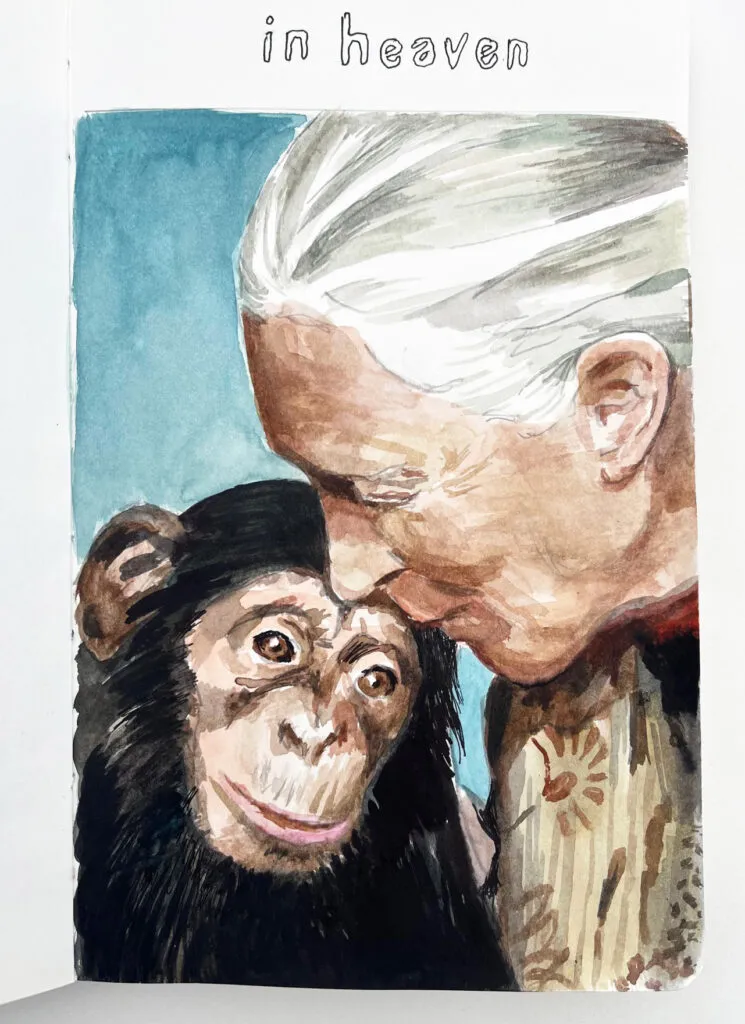

En sus últimos años, su rostro se volvió familiar en documentales, conferencias y entrevistas. Su figura —delgada, de cabello blanco recogido, mirada luminosa— se convirtió en símbolo de una sabiduría serena, de una espiritualidad laica que unía ciencia y compasión. Le gustaba recordar que el ser humano no está por encima del resto de los seres vivos, sino dentro de un tejido común. «No somos los amos del planeta —decía—, somos sus guardianes temporales». Esa frase, sencilla y profunda, resume una ética que hoy resulta más urgente que nunca.

Jane Goodall no fue una científica en el sentido convencional. Fue, más bien, una mediadora entre mundos: el de la selva y el de la civilización, el del instinto y el de la razón, el de lo humano y lo animal. En un siglo marcado por la explotación del planeta, su ejemplo encarna una forma distinta de conocimiento: la que nace de la observación, del respeto y del silencio.

Hoy, cuando los bosques se reducen y las especies desaparecen a un ritmo vertiginoso, su legado se agiganta. No solo nos enseñó a comprender a los chimpancés, sino a comprendernos a nosotros mismos. Su historia es, en el fondo, una parábola sobre la posibilidad de reconciliación: entre la ciencia y la emoción, entre la humanidad y la naturaleza, entre la curiosidad y la ternura.