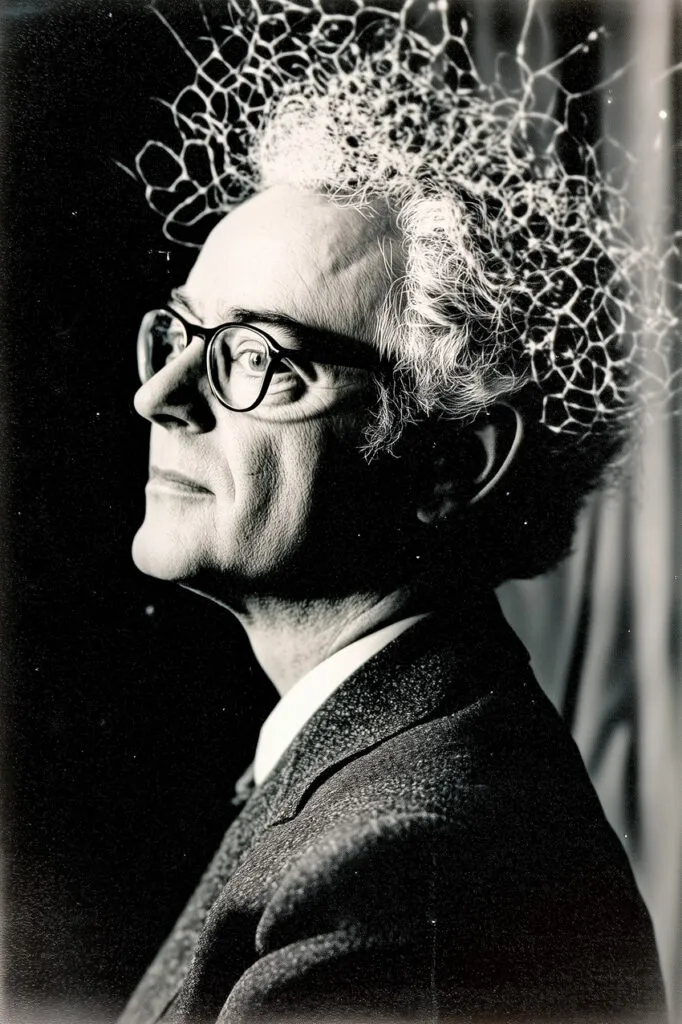

Si hay una figura que encarna como pocas el cruce entre arte, diseño, juego y pensamiento, esa es Bruno Munari (Milán, 1907–1998). Y, sin embargo, reducir su legado a etiquetas sería una traición a su espíritu: Munari fue un creador inclasificable, un provocador sereno que cultivó la imaginación como quien riega una planta. Fue diseñador, artista, inventor de libros imposibles, pedagogo y poeta visual. También fue un niño que nunca quiso dejar de jugar. Nacido en una familia humilde del norte de Italia, desde joven mostró una inclinación por el arte, pero no tardaría en comprender que el arte no era un fin en sí mismo, sino un lenguaje, una forma de comunicación que podía extenderse al diseño gráfico, al diseño industrial, a la educación infantil, a la poesía visual y al juego. En los años treinta se vinculó con el futurismo —movimiento vanguardista que buscaba romper con la tradición—, pero pronto encontró su propio camino: uno más lúdico, más accesible, más poético, más conectado con la experiencia cotidiana.

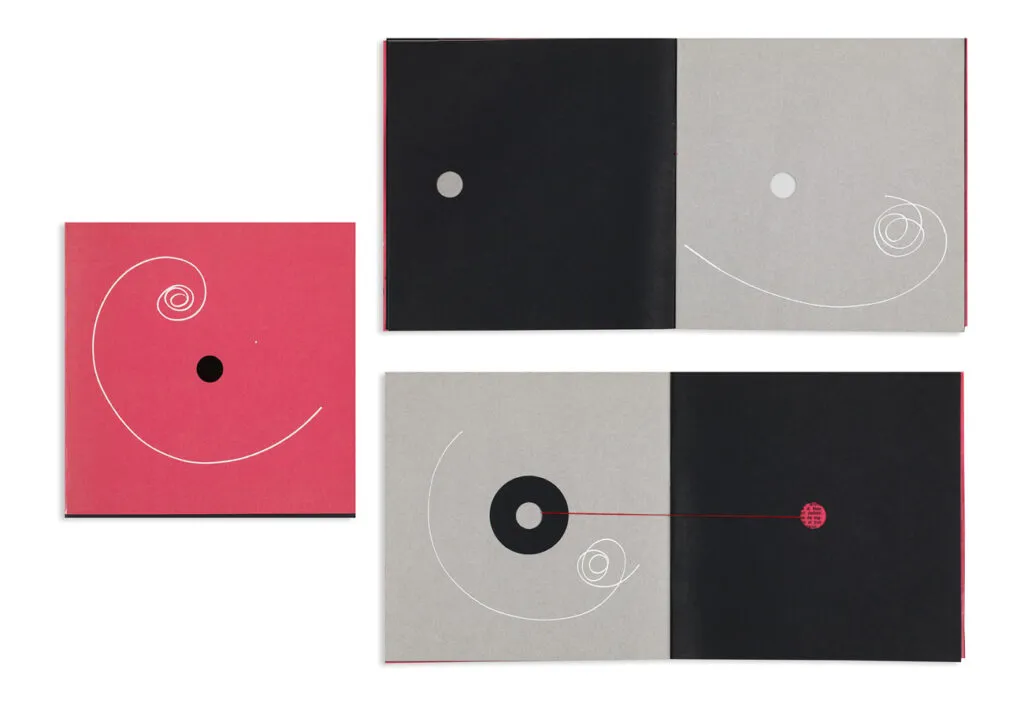

En una época dominada por los manifiestos y la solemnidad de las vanguardias, Munari comenzó a preguntarse por qué el diseño no podía ser también un juego. ¿Por qué no hacer un libro sin palabras? ¿O un libro sin páginas? ¿O un libro que sólo pudieran entender los niños? ¿Por qué no enseñar a mirar las cosas desde otro ángulo? Estas preguntas no eran simples provocaciones: eran la base de un pensamiento creativo profundamente estructurado. Para Munari, el libro era un objeto expandible, un universo en sí mismo. Lo reimaginó desde la materialidad: libros con agujeros, libros de telas, libros sin texto, libros táctiles para bebés antes de que la industria infantil supiera lo que eso significaba. Su célebre Libro Illeggibile (Libro ilegible), publicado en 1949, no contenía palabras, sino formas, colores, cortes y transparencias que convertían el acto de leer en una experiencia visual y táctil. Más que leerlo, había que explorarlo. El libro dejaba de ser un soporte para convertirse en un juego visual, una escultura que se podía hojear, una puerta abierta al pensamiento abstracto. En su universo, un niño podía entender perfectamente una composición de manchas de color o un juego de transparencias superpuestas, sin necesidad de que alguien le explicara qué significaba. Porque Munari confiaba radicalmente en la inteligencia del receptor.

Su labor como pedagogo es inseparable de su trabajo como artista. En los años setenta, comenzó a colaborar con escuelas y museos para desarrollar talleres infantiles que hoy son considerados revolucionarios. No se trataba de imponer un conocimiento, sino de provocar la curiosidad. Creó los “Laboratori per bambini”, en los que los niños exploraban formas, estructuras, texturas y colores mediante el juego libre. Con barro, cartón, papeles, alambres o espejos, los participantes construían formas sin utilidad aparente, guiados sólo por el placer de descubrir y experimentar. Era una pedagogía sin castigos ni evaluaciones, donde el error era bienvenido como parte del proceso. En su libro Fantasia (1977), Munari desarrolla una idea crucial: la fantasía, la invención y la creatividad no son dones místicos, sino habilidades que pueden estimularse, cultivarse y aprenderse. Y en ese sentido, su trabajo conecta directamente con las ideas más avanzadas sobre educación activa, diseño centrado en la experiencia y pensamiento visual.

Su interés por el diseño como sistema de signos, por la iconografía cotidiana, por los pictogramas, los gestos, los mapas, lo vincula con la semiótica mucho antes de que ésta se convirtiera en una moda académica. Supo leer el lenguaje visual de las señales de tráfico y de los objetos cotidianos con la misma atención que un poeta observa una flor. Inventó máquinas inútiles —estructuras móviles y ligeras que se movían con el aire—, creó esculturas para ver la sombra que proyectaban más que su forma, diseñó lámparas, objetos domésticos, cubiertas de libros, logotipos. Todo con un espíritu lúdico pero metódico, casi científico. Porque detrás de cada juego había una estructura. Y detrás de cada estructura, una invitación a pensar. Su aproximación al diseño estaba lejos del formalismo. Creía en la función, pero también en la emoción, en la sorpresa, en la belleza inesperada. Y sobre todo, en la claridad. “Complicar es fácil. Simplificar es difícil”, solía decir. Esta búsqueda de lo esencial lo conecta con otras grandes figuras del diseño moderno como Dieter Rams o Buckminster Fuller, pero también con poetas visuales como Joan Brossa o con artistas del movimiento Fluxus.

Para Munari, la cultura no era un templo, sino una caja de herramientas. Y en esa caja cabían un alga seca recogida en la playa, una sombra proyectada en la pared, un papel de embalar, una caja de cerillas. Su arte no aspiraba a lo sublime, sino a lo sencillo: a reencantar lo que nos rodea. Por eso su legado es hoy más vigente que nunca. En una época saturada de imágenes, Munari sigue invitándonos a mirar con atención. A ver el potencial creativo de una hoja caída, a entender que el diseño puede ser una forma de ternura, que el arte no tiene por qué ser grandilocuente. Su idea de que todos somos capaces de crear —si se nos da el entorno, el tiempo y el permiso para hacerlo— resuena con fuerza en nuestros días. Munari no sólo diseñó objetos: diseñó maneras de mirar. Y en eso fue profundamente político, aunque no lo pareciera. En tiempos de producción en masa y consumo acrítico, su defensa de lo artesanal, del juego, de la atención al detalle, del error como hallazgo, son una forma de resistencia.

Su huella se percibe en múltiples disciplinas. En el diseño gráfico contemporáneo, donde su uso de la tipografía, el color y la estructura siguen siendo referentes. En la ilustración infantil, donde su influencia es visible en autores como Hervé Tullet o Katsumi Komagata. En la pedagogía alternativa, donde sus talleres han inspirado programas educativos en todo el mundo. Y también en los makers, los artistas del reciclaje, los diseñadores sociales, los ludicistas. Quizá por eso resulta tan difícil clasificarlo. Fue vanguardista y clásico. Didáctico y subversivo. Visual y conceptual. Poético y riguroso. Como si hubiera intuido que el mundo que venía necesitaría menos dogmas y más herramientas para pensar. En un momento en que el diseño tiende a lo espectacular, Munari sigue recordándonos que lo pequeño importa. Que el diseño también es una forma de cuidado. Que no hay innovación sin curiosidad, ni creatividad sin juego.

En uno de sus textos más citados, Disegnare un albero, Munari enseña cómo dibujar un árbol. Pero no se trata de una receta, sino de una forma de observar la estructura interna de las cosas. ¿Cómo crecen las ramas? ¿Cómo se bifurcan? ¿Qué lógica sigue su forma? Y entonces lo entendemos: no se trata de copiar un árbol, sino de comprenderlo. De aprender a mirar. Porque eso fue, quizá, lo que hizo Munari toda su vida: enseñarnos a mirar. No con los ojos del experto, sino con la curiosidad del principiante. A veces con humor, a veces con poesía, pero siempre con el respeto profundo de quien sabe que lo cotidiano también puede ser extraordinario. Munari no buscaba respuestas, sino preguntas mejores. Y ese, al final, es el mayor legado que puede dejar un artista, un diseñador, un pedagogo o un ser humano: el deseo de seguir explorando.