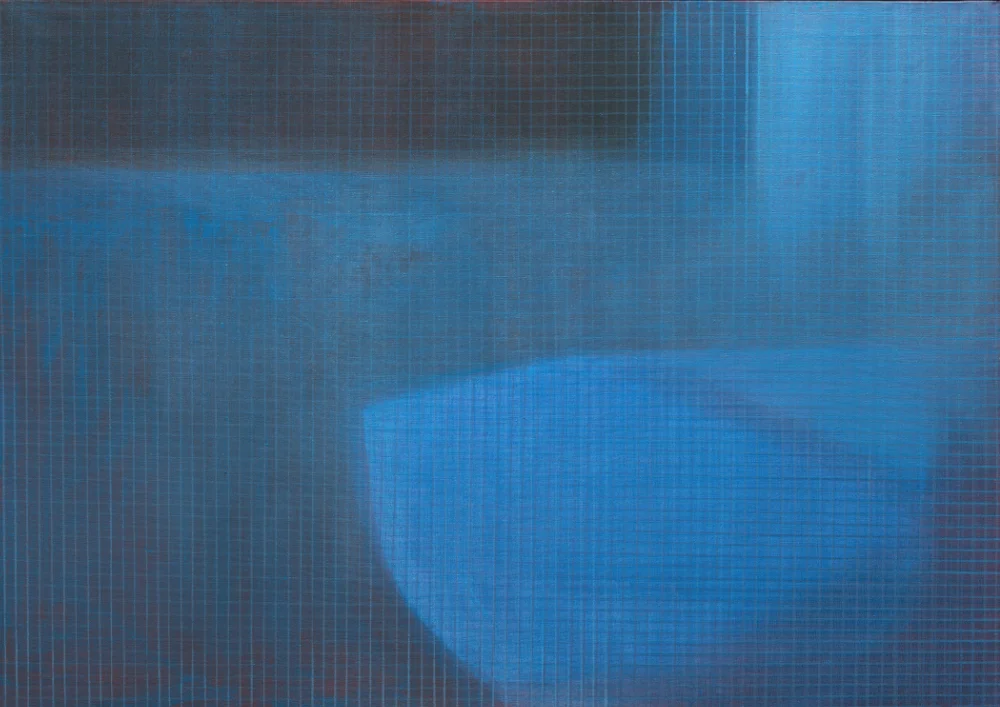

En CaixaForum Madrid se desarrolla una programación paralela que amplía el sentido de la exposición «Desenfocado. Otra visión del arte», que puede visitarse del 17 de septiembre de 2025 al 12 de abril de 2026, y que toma el desenfoque como punto de partida para reflexionar sobre la mirada contemporánea y sobre la forma en que la historia del arte ha cuestionado la nitidez como sinónimo de verdad. La muestra plantea que aquello que aparece borroso no implica carencia, sino que puede convertirse en un lenguaje capaz de sugerir memoria, inestabilidad o emoción, y esa misma idea se despliega en un conjunto de actividades que buscan implicar al visitante más allá de la contemplación pasiva.

Entre las propuestas destacan las visitas comentadas, en las que la mediación permite contextualizar obras y procesos, así como abrir preguntas sobre la percepción, la técnica y la intención artística, de modo que el público no se limite a identificar formas, sino que comprenda las decisiones que conducen a esa pérdida deliberada de definición. Junto a ellas se ofrecen recorridos familiares que, mediante dinámicas adaptadas a la infancia, convierten el concepto de desenfoque en una experiencia práctica, donde observar se transforma en experimentar y donde la ambigüedad visual se convierte en herramienta de aprendizaje.

La programación incorpora también encuentros en formato tertulia que favorecen el intercambio de interpretaciones entre los asistentes, de manera que la exposición se prolonga en la conversación y cada mirada se confronta con otras. En estos espacios se pone en evidencia que la percepción no es un acto aislado, sino un proceso condicionado por la experiencia personal y por el contexto cultural desde el que observamos.

Además, se incluyen actividades que dialogan con otras disciplinas, como propuestas musicales que trasladan la idea de lo difuso al terreno auditivo, así como charlas que abordan el fenómeno del desenfoque desde una perspectiva científica, analizando cómo funciona el ojo humano y cómo el cerebro interpreta imágenes que no se presentan con contornos definidos. Al integrar arte, ciencia y participación, CaixaForum Madrid plantea una experiencia que no se agota en la sala expositiva, sino que invita a reconsiderar la confianza que depositamos en lo nítido y a aceptar que, en ocasiones, es precisamente en lo impreciso donde se abre un espacio más fértil para la interpretación.