Recuerdo el momento exacto en que descubrí esta palabra: alimañas. Automáticamente me resultó familiar. Pensé en mi abuelo. Pensé en el momento de su muerte. Recordé su insistencia: ¿Hay dinero para el funeral? Alimañas. Desde entonces me ha parecido algo normal preguntarse si hay dinero en algún lugar, algún sitio para el funeral propio. Por eso la incineración y que arrojen tus cenizas al suelo — o al viento, mi romanticismo es cero— me parece la decisión más equitativa: la muerte igual y si no sabemos eso a estas alturas de la vida, mal vamos. Mi abuelo temía que en su cartilla no existiese suficiente dinero para pagar la caja, el funeral y todo el ritual que él sí valoraba; en el pueblo la muerte sigue siendo algo importante, velar el cadáver, darle una muerte digna, un funeral, una misa, encender varias velas (incluso hacer misas por lo que no están o esa manía que nunca he soportado de “ofrecerte” en vida a tal y cual vírgenes o iglesias de difícil acceso donde siempre se te engancha el vestido cuando te acercas a la fuente donde se encuentra la virgen milagrosa a la que tu madre te ofrece una y otra vez sin escaso logro alguno y mucho menos milagros). La muerte allí, todavía es importante. Mi abuelo tan solo deseaba una caja. Aún vivo, deseaba una buena caja donde descansar, con su dinero. Pero él sabía que quizá las alimañas no le habrían dejado ni eso. Desde entonces (y quizá mucho antes) para mí, alimañas y la familia son términos sinónimos.

Qué cómo he llegado a esta conclusión, fácil. Reconozco este hecho atroz como algo normal cuando la gente se espanta cuando un soldado arranca el colgante y el anillo más valioso a su compañero muerto. No lo siento como algo ajeno cuando veo o leo algo sobre los ladrones de cadáveres arrancar joyas y valijas al que acaba de morir y mucho menos me resulta lejano arrancar los zapatos a alguien que todavía no está ni muerto pero va en camino. Es algo habitual en las alimañas. Las humanas. Insisto. En los animales existe cierto tipo de respeto ancestral y también de duelo. Nosotros hemos construido una hipocresía moral también a través de la muerte. Ha existido y existirá siempre. Es curioso cómo la gente se sorprende ante el comportamiento primitivo de los seres humanos. Ves algo brillante y lo coges, punto. O algo suculento y lo comes, como haría un cuervo con los ojos: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”. De dónde creen ustedes que se han sacado de la manga este tipo de expresiones.

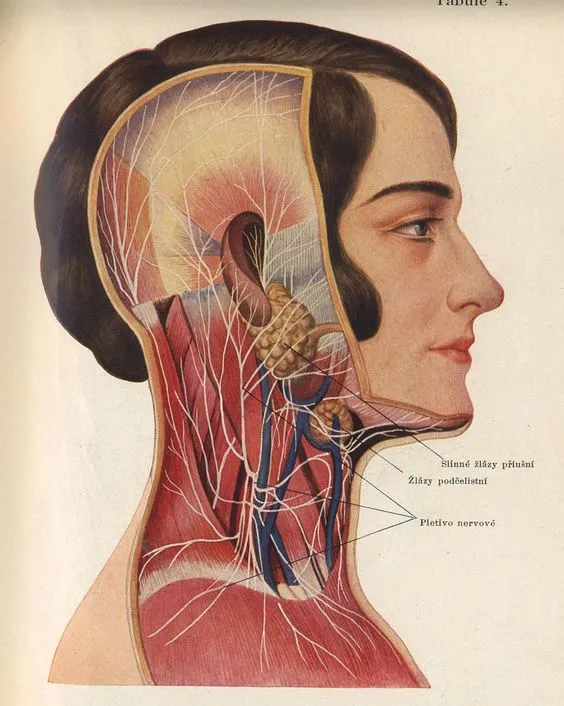

Mi abuelo finalmente murió en su cama. Su ojo ya con un glaucoma muy avanzado le había otorgado al final de su vida una mirada aún más incisiva, cuando te miraba veías a través de ese color blanquecino la mirada de un animal salvaje y su conocimiento íntimo del bosque, de todos los animales que había matado, de la guerra, de toda la humanidad, cruel, atroz, bella y única que habitaba en él, para mí esa mirada llegaba al continente africano del que tanto me había hablado (a veces en árabe). Años antes él mismo había llamado al hospital para comentarles que había sufrido un ictus que él mismo se había diagnosticado con total certeza. Él pudo morir en su cama, su cama de verdad, no algunas de las que habitamos y no consideramos nuestras, y eso me da cierta calma aunque sigo notando cierta tensión y cierta guerra que he canalizado a través de los años en mil batallas al recordar este hecho: ¿Tengo dinero suficiente para el funeral? Para mí esto lo define y definió todo. Crecí en ese instante. Y nadie va a venir ahora a decirme que el mundo es un lugar idílico sin dolor. La atrocidad es un caballo que cabalga entre nosotros cada día y nunca nos abandona. Y la atrocidad en múltiples ocasiones tiene nombre y está a la vera exacta de tu cama. Lazos de sangre, y tanto que de sangre.

Mi abuela murió en su cama. Se fue apagando decía. Se fue quedando quieta, inmóvil, pequeña, diminuta. Guardo sus canciones en mi memoria intacta: “Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar…” Me define, abuela, a veces la tarareo sin querer. Se murió tranquila sin conocer hospital ni médico alguno, en su cama, con la ventana por donde siempre entraba fresco y el árbol mecía sus hojas (justo bajo el árbol donde siempre les robaban el carro para la fiesta de San Juan), con su colcha: ¿Esta tela es buena? Era su obsesión, cogía tu ropa y comprobaba que la composición era buena o mala. El dictamen siempre era el correcto. Su conocimiento textil principalmente de ropa de cama podría haber sido objeto de tesis. Comía poco pero siempre te preguntaba cuando llevabas algo en la mano: ¿Es algo bueno, es carne? El hambre marca. Y allí se pasó hambre. Mi padre siempre dice tener buena dentadura por los limones que comió, mi madre recuerda cómo se les agrandaban los ojos al ver un huevo o un poco de leche, o cómo envidiaron a mi tía América cuando enfermó del hígado y podía comer cosas que las demás hermanas (muchas, muchos hijos siempre) no podían ni tocar. Cuando enfermó llamarón a lo más parecido a un médico del pueblo y le recetó cama durante meses, a tal punto que pasados éstos mi tía ya no quería salir, entonces lo llamaron de nuevo, llegó a casa a su lado y le dijo: ¡O sales de la cama o me meto contigo dentro! Creo que fue de lo más eficaz. Del tifus sobrevivieron todas, sin embargo América superó todo pero decidió arrojarse por un precipicio. Mi tía decía sentir las olas del mar durante mucho tiempo de noche en la cama. Mi madre soñaba que América la visitaba por la noche y le decía aún mojada, salada: ¡Ayúdame, ayúdame! Mi tío decidió acompañarla un año más tarde, pero su cuerpo nunca apareció. El faro, el precipicio, solo he vuelto una sola vez. Es prácticamente imposible asimilar que allí donde has jugado de niña con quienes más amado ellos han decidido terminar con todo. Pero esto bien merece capítulo aparte porque mi América era y es luz.

Curiosamente mi tía América, cuyo cadáver apareció mucho tiempo después, su cuerpo devorado por el mar y los peces, pudieron reconocerla por el anillo de casada. Mi abuelo decía que nunca deberían haberla casado porque estaba “de los nervios” al igual que mi abuela tenía “histerismo” (todas las mujeres de la familia marcadas por este diagnóstico supremo e intangible), sin embargo, curiosamente, no solo tuvo caja y funeral sino que conservó el anillo brillante que marcó el día más feliz de su vida, el día de su boda. He ahí la diferencia entre las alimañas humanas y los animales, el mar respetó su anillo de casada, su objeto más preciado. Yo me iré sin objeto brillante alguno por deseo propio y por aprendizaje sentimental. Y sin caja. Deseo. Ruego. En caso contrario me lo extirparan todo. Doy fe.