No mueren los diseñadores como mueren los hombres comunes. Mueren dejando telas suspendidas en el aire, recuerdos cosidos a la memoria colectiva, colores que ya no pertenecen al espectro sino a la cultura. Valentino Garavani ha muerto y, sin embargo, el rojo —su rojo— continúa caminando solo por el mundo, como una mujer que no necesita presentación.

Hablar de Valentino es hablar de una sensibilidad. No de una moda —esa palabra demasiado rápida— sino de una forma de mirar el cuerpo humano como una arquitectura delicada, digna de respeto. En una época que aprendió a confundir novedad con estruendo, él eligió el susurro. Y ese susurro, paradójicamente, se convirtió en una de las voces más reconocibles del siglo XX.

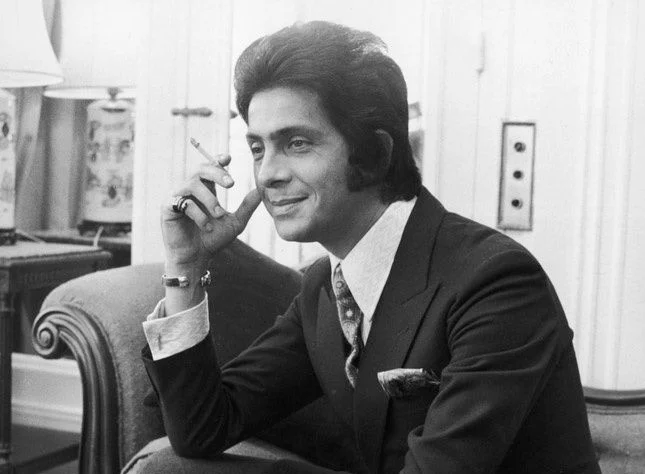

Nació en Voghera, una ciudad pequeña, casi invisible, como suelen ser los lugares que incuban grandes obsesiones. Nada hacía presagiar que aquel joven terminaría vistiendo a emperatrices modernas, a viudas presidenciales, a actrices que parecían existir únicamente para ser recordadas.

París le ofreció el rigor. Roma, el alma. Entre ambas ciudades se formó una sensibilidad que no aceptaría la improvisación como virtud ni el descuido como estilo. Aprendió que la costura no es un gesto rápido, sino una conversación larga entre las manos y la tela. Que un dobladillo mal resuelto puede alterar no solo un vestido, sino la postura de quien lo lleva, la manera en que entra en una habitación, la forma en que se recuerda a sí misma.

Cuando abrió su casa de moda, no parecía estar fundando un imperio, sino un refugio. Un lugar donde el ruido del mundo quedaba fuera y solo importaba la línea, la caída, la exactitud.

El rojo como destino

El color puede ser una emoción detenida.

En el caso de Valentino, el rojo fue una emoción persistente. No un capricho cromático, sino una afirmación existencial. Ese rojo —profundo, decidido, imposible de confundir— no necesitaba explicación. No era el rojo de la urgencia ni el de la violencia. Era un rojo consciente de sí mismo.

Un rojo que no pedía permiso. Con el tiempo, el mundo dejó de decir “rojo” y comenzó a decir “Valentino”, como si el lenguaje hubiera aceptado que ya no eran cosas separadas.

Ese color acompañó cuerpos distintos, épocas distintas, mujeres distintas, sin perder nunca su identidad. Tal vez porque no pretendía transformarlas, sino acompañarlas. El rojo no era un disfraz: era una afirmación.

Vistió cuerpos, sí, pero sobre todo vistió momentos.

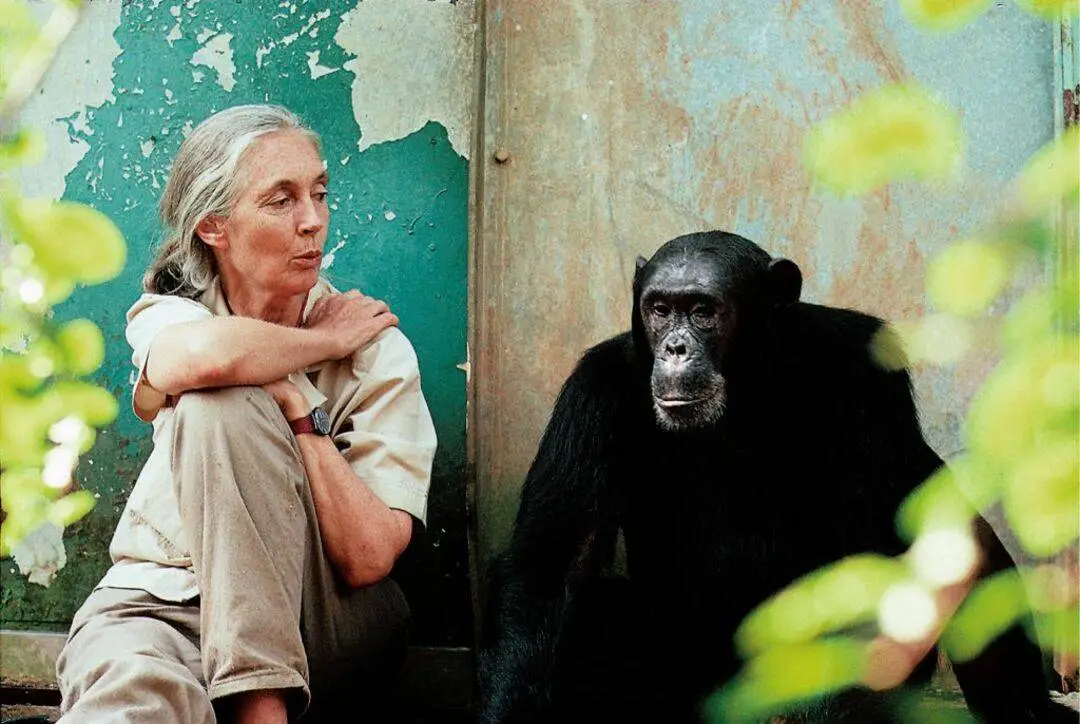

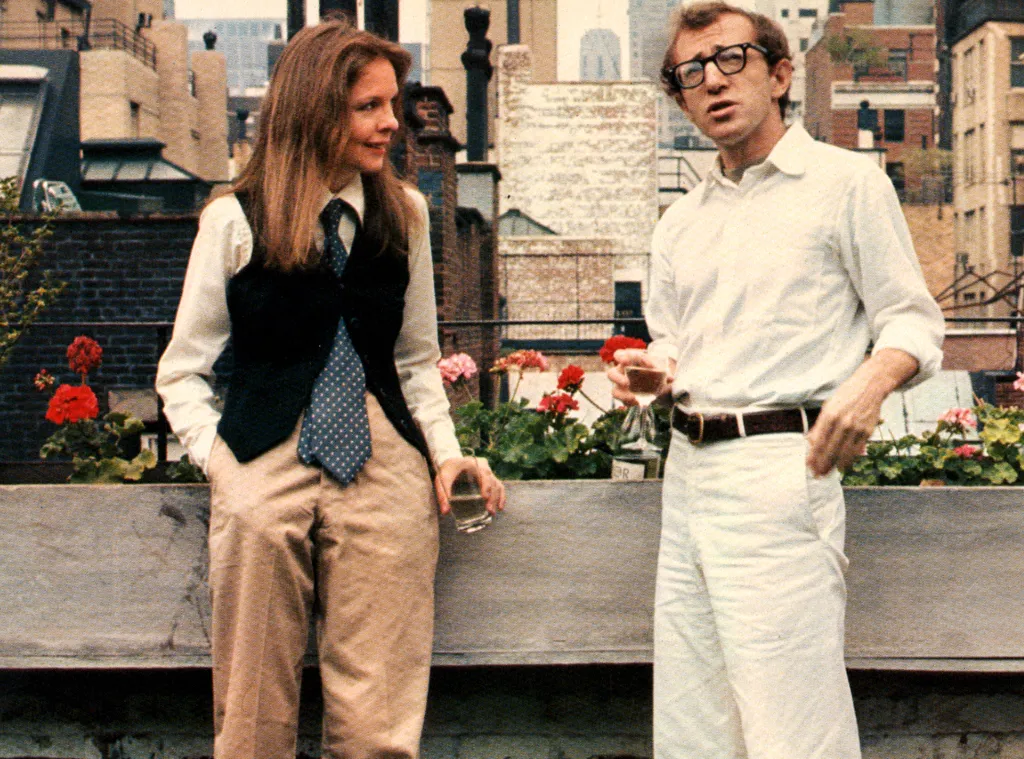

Jacqueline Kennedy, envuelta en sus líneas puras, llevaba más que elegancia: llevaba duelo, transición, vigilancia constante. Valentino entendió que su ropa no debía competir con esa carga, sino sostenerla. En sus vestidos, Jackie no parecía adornada, sino acompañada.

Audrey Hepburn, por su parte, era casi incorpórea. En ella, Valentino afinó la ligereza, el equilibrio perfecto entre presencia y retirada. No la vistió para hacerla mujer fatal ni musa inalcanzable, sino para permitirle seguir siendo ese punto exacto entre infancia y madurez, entre fragilidad y determinación.

Elizabeth Taylor era exceso, color, dramatismo. A ella no intentó contenerla: la celebró. Supo que hay cuerpos que no piden discreción, sino estructura; no silencio, sino marco. En sus vestidos, Taylor no se moderaba: se afirmaba.

Sophia Loren representaba otra cosa: la plenitud. El peso de la tradición mediterránea, la sensualidad sin culpa, la carne como territorio legítimo. Valentino no la estilizó para adelgazarla simbólicamente; la honró. Comprendió que la verdadera elegancia no reduce, sino que reconoce.

Más tarde llegarían princesas, aristócratas, actrices de nuevas generaciones, mujeres jóvenes que buscaban no tanto diferenciarse como inscribirse en una continuidad. Porque vestir Valentino era, para muchas, entrar en una genealogía. No solo de moda, sino de actitud: una forma de ocupar el mundo con serenidad.

La alta costura como resistencia

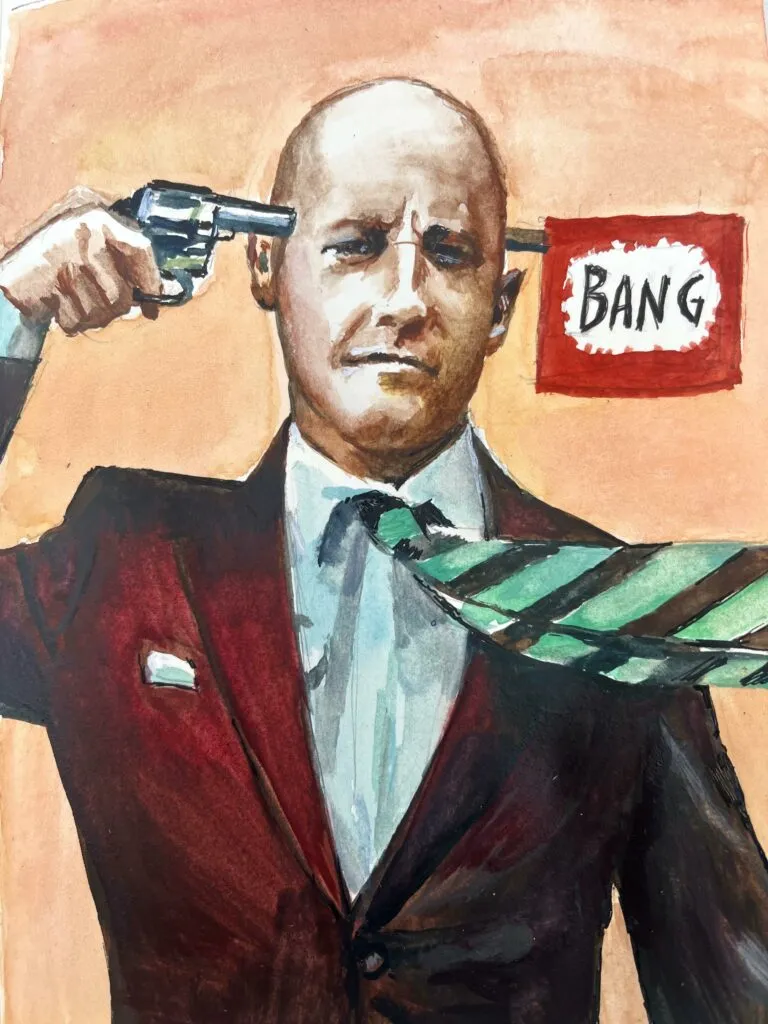

Mientras el mundo aceleraba, Valentino permanecía. Mientras la moda se fragmentaba en tendencias efímeras —una por estación, una por semana, una por pantalla— él insistía en la idea de legado. No por nostalgia, sino por convicción. Sabía que no todo debe moverse para estar vivo.

Fue llamado “el último emperador” de la alta costura, no por su poder, sino por su negativa a abdicar del oficio. En una industria que celebraba el gesto rápido, el impacto inmediato, él defendía la lentitud como forma de pensamiento. Defendía el derecho a repetir una prueba, a corregir un error, a no mostrar aquello que aún no estaba listo.

En sus talleres, la aguja seguía siendo importante. El tiempo seguía teniendo valor. Las manos —no las ideas abstractas, no los discursos— eran el centro de todo. El error no era parte del espectáculo ni del relato creativo: era algo que debía corregirse, pacientemente, hasta desaparecer.

Esa ética del trabajo, casi silenciosa, convirtió su casa en un espacio aparte, un lugar donde el calendario del mundo exterior parecía perder autoridad. Allí, la moda no era contenido: era oficio.

Hoy, pensar en Valentino es pensar en una idea de belleza que no pide disculpas por ser bella. En una elegancia que no teme parecer clásica en un mundo obsesionado con parecer nuevo. En una masculinidad creativa que comprendió —sin teorizarlo, sin explicarlo— el misterio de lo femenino sin intentar poseerlo, corregirlo ni reinterpretarlo.

No diseñó para provocar debates, sino para crear continuidad. Y, sin embargo, esa continuidad fue profundamente subversiva. En una cultura del descarte, él apostó por la duración. En una estética del ruido, por el silencio. En una época de ironía, por la seriedad del gesto bien hecho.

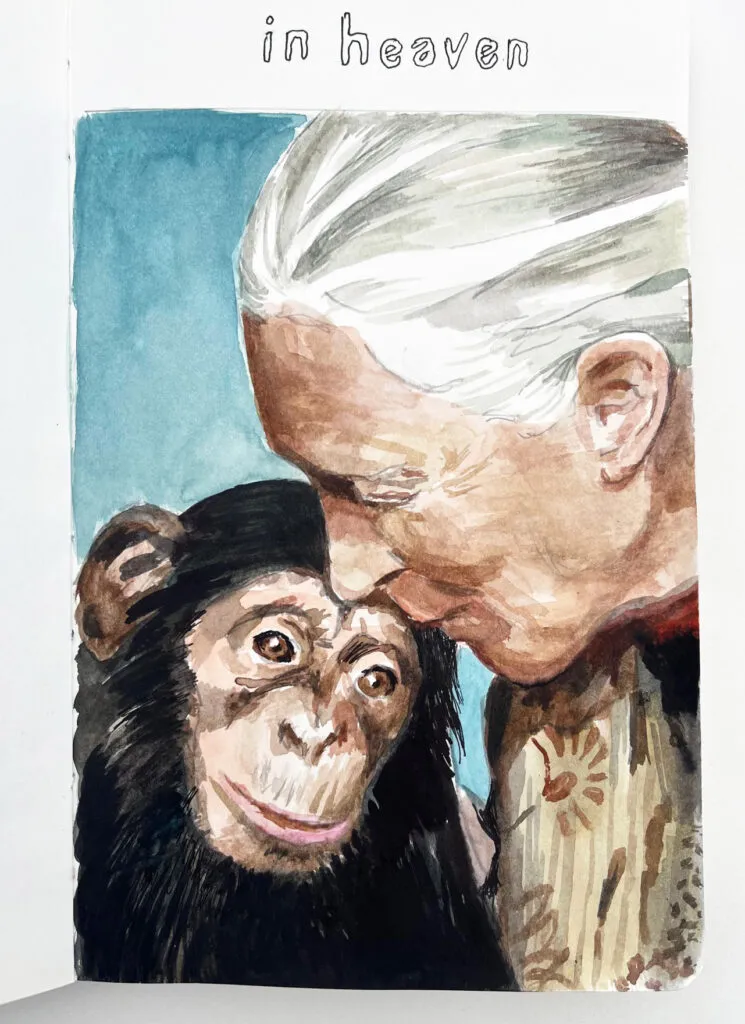

Su legado no está solo en museos, exposiciones o archivos de moda. Está en la memoria emocional de quienes han visto uno de sus vestidos y han sentido —aunque no supieran explicarlo— que allí había algo más que tela: había tiempo condensado, había cuidado extremo, había una forma de amor no declarada.

Su retirada no fue un final abrupto, sino un gesto elegante. No se aferró al escenario ni prolongó la despedida. Supo irse cuando su obra ya hablaba sola, cuando el rojo seguía caminando sin necesidad de su presencia física.

Ahora que Valentino ha muerto, no queda el vacío. Queda la continuidad. Queda el rojo, atravesando décadas como una línea segura. Queda la idea de que crear no es gritar más fuerte, sino escuchar mejor. Queda la certeza de que la elegancia no es una moda, sino una forma de estar en el mundo.

Y quizá, dentro de muchos años, cuando ya nadie recuerde fechas ni nombres con precisión, alguien verá un vestido rojo —perfectamente construido, silenciosamente poderoso— y sentirá algo difícil de explicar: una calma, una gravedad, una presencia. Entonces, sin saberlo, estará mirando todavía a Valentino.

Porque algunas obras no terminan cuando su autor se va. Simplemente aprenden a caminar solas.